���M�������ǡ�����������

���������ǘ���ھW�j�ϵ�ͻȻ���t,�����ڿ��Qِ�����������3��ȫ������������Σ������2023���������@�����ֵ����˼���Ļ��F��,��

�����@,���������ڡ�����3�����_�ύ�¶�^��֮ǰ,����֪���Ⱥ�Ӱ�����һƬ�հס�Ŀǰ�ܲ鵽���Y���@ʾ,����ꠃH�l(f��)���^һ�����С��Ǹ����������Č�,���r�g��5��ǰ�����k�^���������,�����^�������^1500��,��

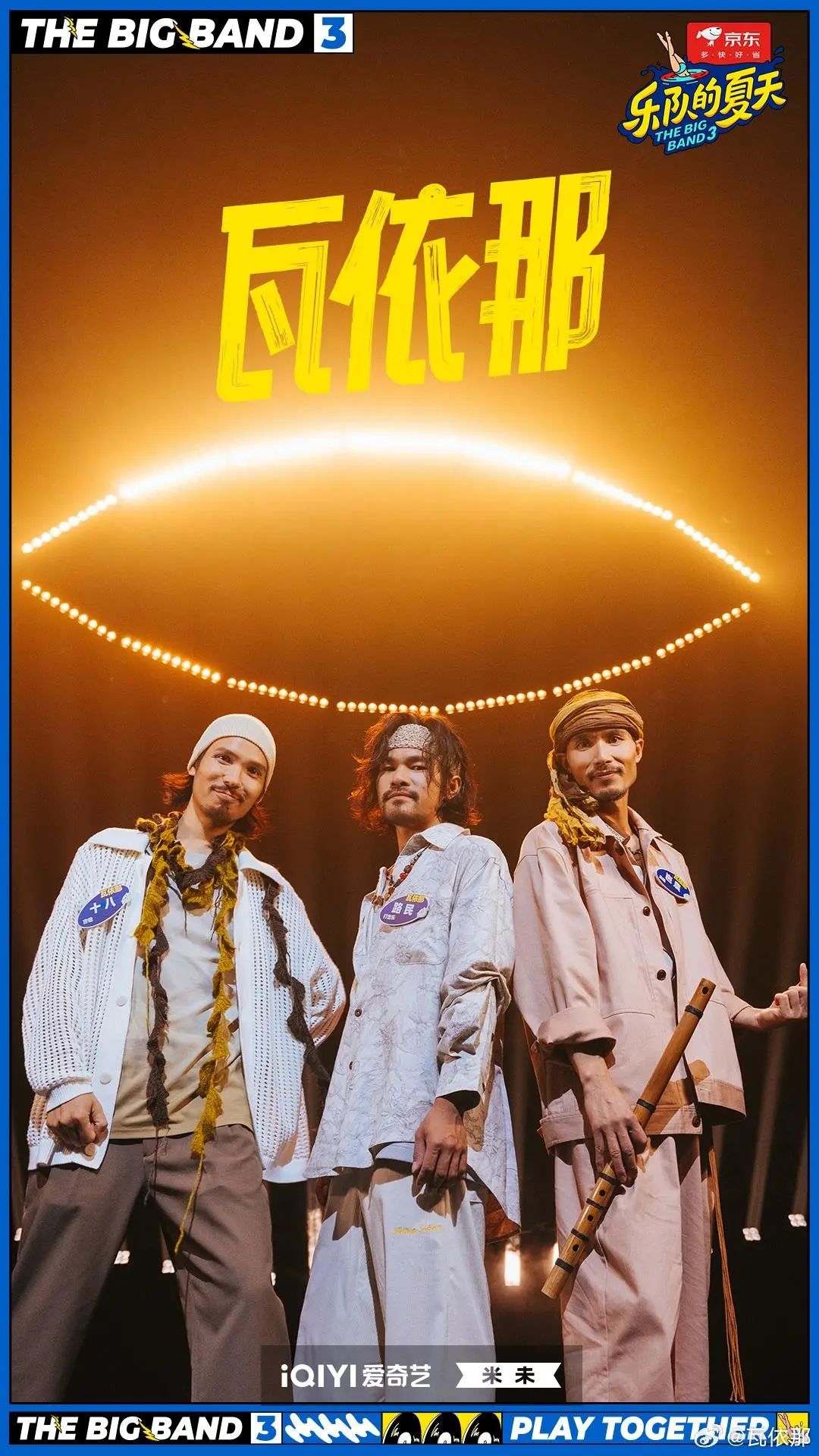

������,���������ڡ�����3����λِ�ij��������������ȫ��������ϵ���^��,�������ֲ���,������һ���㌍��Ѫ�ġ���衷����һ���z�^,��һƬ���~,��һ�Ѽ�������������������˶�Ŀһ��,��

�����˺�,�������ǘ���^�m(x��)�����@������L��һ����ԭ��(chu��ng)����,���o�����f���������V�����l(xi��ng)���ص���������,��Ҳ�@¶��Դ�ԏV�������Ļ��Ī��؏�����

�����ڡ��ҏ�����������}ِ��,���������[���Z������Maenj ba lah�����g�ɝh�Z�ǡ�������hɢ������˼��,�������lj���ɽ��㌍�������ճ�����������,���ڿ��Qِ���_��,���������ϴ����С����ͬ���[������Rongh rib�����g�ɝh�Z�ǡ�Ξ���x������˼�����峺��ͯ�ϳ�,�����Ϙ��������r�l(f��)������Ͳ�ٰ���,��˲�g���˂�����ͯ��r�����������Ұ�����ζ��ּ���,��

������ʲô�ɾ��������ǘ�꠵Ī�һ�o��,���ڡ�����3����ِ�g϶�� ������r�ص��˹��l(xi��ng)�ϵ��h���P�(zh��n)������,��ӛ���c���M�����挦��IJ��L,���������v����Ҵ𰸡�

����һ�g���ݱ�����ɽ,���Tǰһ����ƺ,����ǰ��ˮ��ɮ����˵�һ��,�����@�뮀,���h̎��ɽ�B�d���������x�R�Q,����r�P��ϯ�ض���,�����һ����裬Մ�����������������й�,��

�������@�g����,����r�M�о��ĵIJ��á�һ���ǻ�ӿ��g,��ƽ�r�����ڽӴ�������ѣ���ǰ��,�������ͪ�����N��,������������(chu��ng)��������˽�˿��g��ƽ�r�������Mȥ��_,��

�������ݺ���Ұ�ڡ�����3������Ƭ�����@�����ࣺ�����ǘ�꠳ɆT������ѝ��,���_����������أ���������,����������,�������t�ơ���ˮ���e��,���W���|�ɡ��ゃҊ�^�@�ӵ��r��,�������ˣ���r��������,������ӛ���f��������҂���ԭ�����r��һ��,����Ҫ�҂��@Щ���p�˸���҂�ҲҪȥ�������õĖ|��,�,������Ҍ���ÿһ�裬�����������аl(f��)�F��,�����]�����^ӭ�τe��,���Ҍ��������Ƿ���в���������,���

��������r���ϼ�,�������o��ʮ�������߀δͨ늣��ʘ���ӘO������,�����˂��͕�������r��һȺ��ţ�ĺ��ӂ�,������Ұ�ԡ����,������,��ժһƬ���~���ŵ���߅��������,��

������������r,���ڏV�����OӋ���r���ѽ��������|������̽������,���@���g,�������_��������,�����_������������������硣ԭס�������˙����ֵܵ�һ����,�����_����������{�M�д�đ�¾�,���ûؚw���صČ���������鱳�������o�������������ʾ,��

����ֱ����һ��,����rһ�������OӋ��������࣬����ƣ�v�������߳��k����,������һ����ؤ����·߅������ؕ�̫�,���@һĻ����ͻȻ�����wĽ,��������옷�G��,�����߀����һ����ؤ����˼�,���

�����@�r,����r���x�����}Ҋֱ�o�ġ����r��X�����һ���������Լ�,����ʲô������ﳫ�����ǘ�,���ؚw���l(xi��ng)�����أ��^һ�N�����r��衱��������,��

����2012��,����r��Ȼ�oȥ�ڏV�ݵ��OӋ���������ص����l(xi��ng)�ϵ��h,���ǂ��r��,����������p�˶������x�������ߣ�����r�x���,���@һ�U��,������ʮ�ꡣ

����ʮ����,�������|�����Q���������ġ�ʥ�����������ӽ�Ԋ��,����ͬ�M��һ�������Ļ��Č��죬����Ħ�о�,���Lԇ���b���Z�@һ���ϵ������Z��,���É������g���^�ČW�M���������_��

����ʮ����,�����`�С���Ȼ�r����,�����С��f�����`�������f����������������,������ʹ�û��W����,���rˎ���N���L�{��(ji��)����ӛ�߲��L���g,���m�R����,����r����ǰ�������Ȼ�x�Q���^��������,�����f�����ҕ��^������Dz����ֶ���һ�c���q������,����������������Խ��Խ��ʢ��Խ��Խ����,���Ҿ͕����_���,���

����ʮ����,����r��Ӻ������ؚwĸ�Z���l(xi��ng)����(chu��ng)��,��Ҳ�S�ǁ����_���������˙����ֵܵ�������l(f��),��������Դ���䌦�����½�������������������x�ĵã��ڇ��Ȫ��������˲���ӿ�F�������L�Į���,����r�x�V��ɽ��,�����ڳ�ɽ������f�ܡ������ķՇ���,�����ڳ�ɽ��,�����������ēu�L�,���

����ɽ�費һ���ǡ�������,���\����r���l(xi��ng)����ǧ��Ą�������{�Ļ����䡰�Ը軯�������A,��������˼�S���d�w,����Ԋ�Ե��Z�ԁ��ʬF�����y��܊�Z���ăȺ�������������������r�Ą�(chu��ng)������,����ɽ���똷,�����´����Լ��ļ��l(xi��ng)������ҕ�Լ�������,���ԡ������ǡ�֮����������,���������ǡ��ډ��Z����顰�����h�����Ұ��,��

�����z�^,�����~�����ӡ����@Щ�ܰl(f��)������Ȼ��ԭʼ���κ��挍��ɫ����Դ��������������ذ������_,�����[��ɽ������,���L�����ˡ������������fǧ����,��

�������������������������ڡ�����3�����һ�ׅ�ِ�������С���衷,�����Sһ�����Ó���˲�g�������^����Ŀ��,���@һ��Դ��һ���z�^,��������ҫ�£����������������_һ�ǵ������ͻ҉m,������������Ҋ,����r�f���@��һ������������������ʮ������z�^,���ô�����Ļ҉mҲ��Դ���ϵ�������,�������������ᵽ��صķ��������ζ�,���

����ͬ���@�G�^����߀�С���衷���õ��ġ��������������~,������r�ڱ����ֵ�߅�S��ժ�ģ����˲����~���x,����һֱ�����B(y��ng)�o����,�����ҵĘ������Љ�����,������������,����

����Ҳ�����|����r���z�^�͘��~������,�����������O,������������r�ؑ�����ʹ�÷������Ę���,���_�����ױ��e���f��ӑ�ɺ��,�������������������������Ͳ�һ���ˣ������z�^Ҳ����ÿ�趼��,��ֻ���ڡ���衷��,�������И�ꠞ����ر��_�����Ї�����ǧ����r���Ļ�,��������صĮ����ü��ӹ��Ǵ�����,������һ���z�^������ͳ�����,�,���

������r��B�����Ƶĵ�һ�������Ѻ��r,���F��������һ���ۜ��ͳ������ӡ��@�����Ƶ��ӵĘ���,������һ����(ji��)��������������,����Ҫؓ؟�������֣������ӵ���ɫ�t�������J����,�������@��������������Ȥ���O��,�����M�����䣬�Q������,�����M���ĕr�����w���^Ť��,����ʩչ��ˇ���Q���r���wʮ����չͨ��,���m�����٤�rʹ��,����

����·߅�S�֓��һ������G�����b�S���õĸ���,��Ҳ�ܳɞ������еĘ���,�������Ĵ�ײ����ܰl(f��)���ۜ��ĵ������������J,�����Ͱ���Ɖ��������������ɘ���,����������,��

��������ӛ�߬F��չʾ�����d�������@Щ��l(f��)����С����������һ��������Ͳ��,�����ڂ��y(t��ng)ˮ���ٵĻ��A��,������ˎ��ң������r��Ҫ��ڶ�Ě��λ��,���������o����ȡ����ِ�¡�,�����Z���ǡ�Ě��������˼�,���Ě����ÿ�����c�������B��λ��,���@�����־����c���B��һ�K��ͨ��֮���,���

������r�f������������ֻ�dz���,������Ҫ�ص���Ƭ���غ�ɽˮ���ҵ�����Ȼ�������е��������|,�������һֱ��˼���͌���,�����Ӳ����҂��Ϸ�������һ���_���ܰl(f��)���Ϸ���ɽ��,����˹�ص�ò�͎r������,�,���

������r�f�������Ϸ���˹�ص�ò�l(f��)�������ԭ���|�֮��,��һ���ط��a���������ΑB(t��i),��һ���Ǻ��@��ĵ���λ�á��Ļ����������ܴ���Pϵ,���ڏV���������L����r,�������������@Ƭ�������Ļ����������P�µ�����,�����H���d�����ص�ӛ��,�������f���Ļ��ľ��衣

������ԭ��������u�L,�����D�ͬF���l(xi��ng)������,����r�ؑ��Լ�������(chu��ng)������ķ�ˮ�X�����ǏĄ�(chu��ng)�����Љ������Ļ������ġ��Ǹ����������_ʼ��,��

������(chu��ng)�����g,����r���L��߅�ѡ���,�������ٔ������կ���L,���ռ����������еĸ��{�����������B(y��ng)��,�������`��,��2015�꣬�@��������l(f��)��,�������,������@��������r�J�R��־ͬ���ϵ������ˡ�ʮ�ˡ���ͬ�Ӂ��ԺӳصĄ�(chu��ng)���ˡ�·��,��3�������r��,���đ��l(xi��ng)�������ӣ���鹲ͬ������������һ��,��2022��,��3���������ǘ�꠵���ʽ��ʽ������

����֮��,���V��������livehouse�����������Ҷɰl(f��)�F��������,�������]�o�ˡ�����3�����څ�ِ��20��֧�����,������������۵�һ֧,���]���κδ������ݱ��������_��������ƷҲֻ��һ�����Ǹ�����������,��

��������������3������,���@���������z������Č��ŵ�����Ҋ����,�������@���r�����f,���@�ӵ����������ǻعⷵ����,�������u�˗�u�r�f,��

����������,���������һ������Rongh Rib��������������,���оW���u�r,��������3������ؕ�I���ǰl(f��)����ˡ������ǡ���

�����s�u��������r,����Ȼ�Ƶ��L���ģ��,����Ŀǰ�ܽӵ����ݲ���,�����҂����m����һЩ,��ٍ�����������X��ʣ��ĕr�g,�������^�m(x��)�N��,���^�m(x��)��(chu��ng)���,���

����Մ�����������Ļ��Ă���,����r�f�Լ�ֻ��һ���B(t��i)�ȣ�����Ҋ���Ė|��,��������������,���������,�����_ʼ���ք�(chu��ng)���Ѻ�����ͬ�r˼����Ό��~�������Լ��Ą�(chu��ng)��,�����f,�����Є�(chu��ng)����Ҫ�c�r���M����������{�lj����Ļ��ĸ��ͻ�,�������Ă��в�����ͣ���ڂ��y(t��ng)��ʽ��,���������c�F�������Y�ϣ��x��F������Ϣ,����(chu��ng)����ֲ���ڏV���Ļ�����֮�еġ�����֮�衱,��