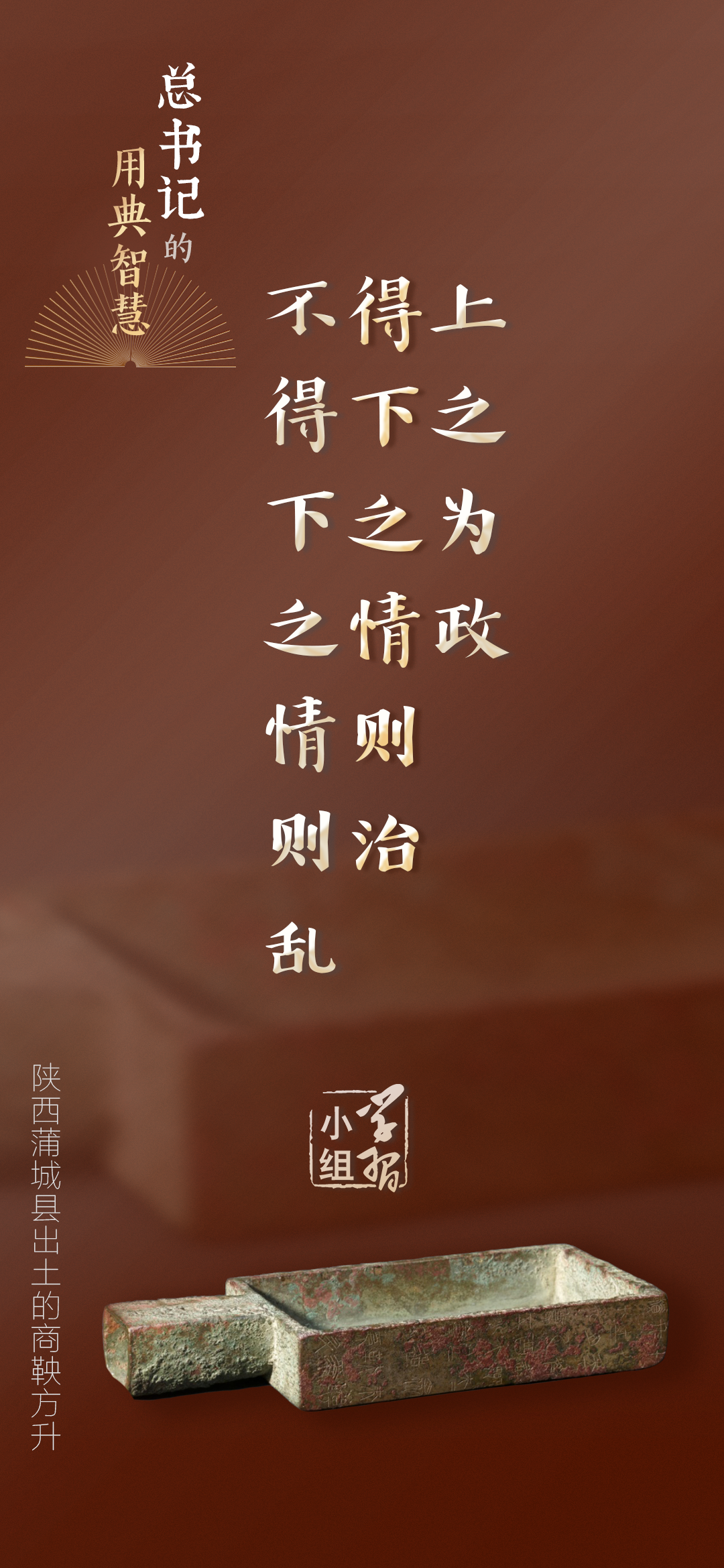

上之為政得下之情則治不得下之情則亂|總書記的用典智慧④

“上之為政,得下之情則治,,不得下之情則亂,。”密切聯系群眾的一個重要方面,,就是大興調查研究之風,。

“上之為政,得下之情則治,,不得下之情則亂”,,語出《墨子尚同》,意思是為政者要充分掌握下情民意,,方有可能把社會治理好,,否則容易引發(fā)混亂。而要了解下情,,必須踏踏實實沉下身子到民間,。

明代有位官員叫周忱,喜歡“入田野間,,與村夫野老相語,,問疾苦”。某晚,,周忱路過一個村莊,,見樹下有村民乘涼,,就主動上前攀談,。直到下屬找來,村民才知面前的人竟是江南巡撫,。就這樣,,“每坐一處,,使聚而言之,惟恐其不得盡也”,,周忱通過跟百姓面對面交談,,知道了當地很多實情。

之后,,周忱創(chuàng)立“平米法”,、減免官田租糧,百姓負擔減輕了,,稅賦拖欠問題也得到解決,。他堅持問計于民,許多改革之策都從調研中得來,。時人評價:“周文襄每有興革,,必與官吏士民反復議始行。如細布一法,,召東門黃婆入行臺計之,,往往留語至夜分�,!�

“得下之情”不僅可以知“稼穡之艱難”“紡績之辛苦”,,還能作為科學決策的重要依據。歷史上,,商鞅“強國知十三數”,、唐朝兩稅法等,都是深入調查后提出的治國之策,。

南宋官員王之望是中國古代進行大規(guī)模民意調查并以此為依據修訂國家稅賦政策的第一人,。當時,針對田賦不均,、賦稅混亂等情況,,南宋政府決定清丈土地、整頓賦稅,,推出了“經界法”,,但民間對此分歧很大。王之望意識到,,“以事體至重,,眾口不同,利害可疑,,不敢以偏辭斷”,。于是,他開始全面摸底。

王之望讓屬下挨家挨戶走訪,,看看支持舊稅法的有多少,、支持新稅法的又有多少,再匯總分析,。此番摸底,,總共涉及9個州、30多個縣,、33萬余戶,,工程量浩大。

根據調研結果,,王之望修訂稅改方案,,向朝廷遞交了《論潼川路措置經界奏議》。在奏章中,,他強調了各州百姓對“經界法”的不同意見:“昌榮資州懷安軍四州之民愿者為多,,潼川遂寧普州富順監(jiān)之民愿者為少�,!边@份實打實的奏章,,給朝廷政策的完善提供了可靠依據。

注重體察民情,,提倡調查研究,,是中國傳統(tǒng)政治文化的重要內容。西周時,,有采詩官赴各地“觀風俗,,知得失”,有人說《詩經》就是一份古代調查報告,;《管子問》提出數十個要“問”的題目,,被認為是“最古老、最全面的社會調查提綱”,;歷朝歷代都建立了各類巡視制度,,起著下情上達的作用。

跟古代相比,,現在的交通通訊手段越來越發(fā)達,,獲取信息的渠道越來越多,但技術的便捷也帶來一些問題,。比如,,一些干部寧可坐辦公室看各種數據、在網上扒材料攢調研報告,,也不肯去基層沾兩腿泥,、站田間跟百姓嘮嘮嗑,,這種“紙面”調研根本得不到真實的下情,在此基礎上制定政策,,豈能不南轅北轍,?

西漢劉向在《說苑政理》中說:“耳聞之不如目見之,,目見之不如足踐之,,足踐之不如手辨之�,!鳖I導干部要掌握實情,,必須展開親力親為的調查研究,自己去一線看,、聽,、問、思,,這是工作方法,,也是干事作風。

新時代新征程新偉業(yè)·習近平總書記關切事丨黃河之水天上來,,奔流到此“青”幾許——黃河“幾字彎”生態(tài)治理一線